Per Ludovico

Una volta bastava aspettare un passaggio per dovunque

Vigilare sulla successione di notti e sere

E d’albe quando cadono i discorsi

Sfogliare l’ultima edizione al caffè della piazza

Spargere birra e anatemi sulle colline ostili

Sul mondo inafferrabile

Poi s’arrivò al punto che non c’erano che due vie

Lasciare città e parenti come diceva un tale

O ripigliare posto in silenzio.

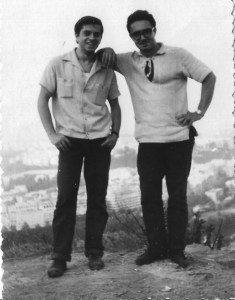

Ludovico

Adriano

Bebè

Adriano

Quando si entrò negli anni Sessanta

all’inizio di grandi mutamenti

Adriano decise di arrendersi alla poesia

alla sua volontà di seduzione

Ignorando il guadagno e la perdita

sognò di far penetrare il linguaggio

nei terreni più vaghi dell’essere

sognò che sarebbe stato seguace

dei santi violatori della norma,

sognò che giungesse Panurge a Bologna

portando mirra e incunaboli

che l’osteria di Carducci potesse esplodere

in una magnolia di versi liberi

che avrebbe accolto vani argonauti

nella sua stanza in vicolo Bolognetti

che avrebbe riso con gli amici a Piàdena

Sognò di trasferire

una vena di stile rovente in America

di offrire ai turisti a Montmartre

composizioni tracciate

col dito bagnato nel vino

Sognò che tutti i solai

tutte le altane gli appartenessero

per roteare col calice in mano

nell’amnistia della sera

sognò donne d’altri paesi

che non s’aspettassero niente da lui

sognò la Fenice avvolta

nelle sue ali rosse

custode di pergamene

Sognò che ogni poesia

fosse confezionata in trecce

d’agli e di nebbie

che fosse protetta

dagli incapaci dai savi

Sognò di correre con Rimbaud tra filari

ai piedi della collina, in vapori

di grappa vecchia, di incontrare Eliot

sulle navi di Mylae,

sognò che l’antica città conoscesse

la misura di Klee, le vicende

del padre Ubu, che ammettesse

visioni cadute e riprese

tentazioni e abbandoni

che accogliesse i travagli dello spirito

Non so se avesse raggiunto

la compiutezza che perseguiva

nella scrittura assorbente

nell’invenzione che lo assolveva

non so se avesse domato

l’inquietudine che lo accompagnava

nell’interrogativo di ogni parola

nei meandri segreti d’ogni frase.

Però ricordo il suo sorriso arguto,

le dita allungate sui fogli..

Giorgio

Poiché bisognava fare il sentiero per la Residenza, dalle periferie di allora, disperanti fangose, poiché nessuno ci aveva chiamati, e forse non ci volevano, lasciammo il Circo polacco andando pian piano lungo il telegrafo, una fila di pali neri attraverso i Prati di Caprara, sì, dove c’era il Pino solitario col ballo, ma noi si andava per il pattinaggio; il clown s’era messo in libertà, con canotta e bretelle, Giorgio portava la borsa con le poesie e i documenti, io già vestito da Ramiro dell’Orco vedevo Cencetti uscire dalla casamatta, la cinepresa a tracolla, provo a raccogliere le carte sparse sull’erba, fra le rovine spente un gruppo di gabbiani beccavan le rotule di soldati senza ventura;

aspetto Giorgio che arriva chino sotto il peso di statue di gesso, una forse di Apollo, ma acefala, una di Zeus, come cigno che sfiora il volto sereno di Leda, e lui arrancava cantando e recitando brani teatrali; la mia ammirazione lo avvolse repentinamente, mentre diceva Baudelaire e Rimbaud con voce stentorea, ero sorpreso dal suo sapere e dalla forza della sua voce. Così si stava in attesa degli alleati nell’acqua verde di primavera, per un viale inquieto che nella memoria è in bianco e nero, ma so le tinte evocate dal sole che si ritirava lentamente dalle lenzuola macchiate di rosso allineate sul marciapiede, i bambini non si spaventavano più. Allora mi resi conto che si doveva riprendere il cammino in mezzo ai cecchini in attesa fra glicini e viti, quando ti muovi nelle macerie ci vuole presente lo spirito, bisogna ascoltare gli avvertimenti che gridano le donne dalle altane. Se arrivano Adriano e Miro con i cavalleggeri, pensavo, potremmo forse cavarcela. E poi si canta con Giorgio nel vagone, si gioca a carte sul treno che corre al deposito.

L’avventurina

Quando uscirono dalla scuola erano le cinque passate, e faceva ancora caldo. Al baretto all’angolo presero birra di marca in grandi bicchieri; Francesco raccontava a Chiara la storia del suo matrimonio, che la moglie era a Taranto e non riusciva a vedere la bambina. Chiara voleva parlare di suo marito, della sua vita senza libertà. Francesco le suggeriva di ricominciare in un altro modo, Pino scuoteva la barbetta mangiando e diceva: «molto bene ragazzi, molto bene.»

Molti dei privatisti avevano portato due anni o tre, così s’era dovuto saltare il pranzo. Parlarono per mezz’ora degli esami, del presidente, dell’infermiere siciliano con folti baffi. Pino doveva tornare a Lavarone, ma telefonò perché avevano deciso di stare insieme. Pino era contento di Carletto e Francesco, Francesco aveva speranze in Carletto perché, diceva, era nella sua stessa situazione ma studiava ancora. Ma ciò che li teneva uniti era la tensione di Chiara, le cui guance, mentre sorrideva, riprendevano colore.

Arrivarono amici di Francesco, parlarono un po’ con lui di qualche attualità politica; Carletto notò che nessuno di loro superava i venticinque anni. Poi i giovani se ne andarono, Francesco salì con Carletto in macchina, e Chiara con Pino. Francesco parlò delle sue allieve, disse che avevano paura di se stesse e del loro corpo, e soprattutto del mondo circostante. Parlò di Chiara, secondo lui doveva liberarsi della sua grande famiglia.

La strada risaliva la valle, con fabbrichette e vigneti in basso e abetaie sulle montagne. Carletto pensava a Chiara; non avevano parlato molto, aveva avuto piacere nel prenderla a braccetto. Il vestito adorno di pizzi e trine, i gioielli della nonna, il seno intravisto nella scollatura. Non aveva ancora perso la spontaneità, faticava a comprendere la filosofia libertaria di Francesco. Francesco l’aveva turbata dicendole che doveva lasciare il marito; certamente non voleva la libertà, ma un’ora sola o un giorno di libertà. Però s’era ricordata di quindici anni prima, quando non c’erano marito o figli, e i giochi non erano ancora iniziati. Carletto pensava a Tato che aveva la bronchite e non aveva potuto venire. Pino e Chiara davanti a loro parlavano, li si vedeva ridere ogni tanto. Francesco raccontava di come insegnava alle ragazze a non avere paura del proprio corpo e degli altri corpi, abbracciandole semplicemente. Voleva recuperare ciò che era stato represso, voleva che si tornasse a parlare.

Si arrampicarono sulla montagna, c’erano laghi e paesi con alberghi. C’era gente evidentemente lontana da casa, anziani e giovani in scarpe da tennis. Trovarono uno châlet sulla montagna, con poche panche e tavoli di legno. Pino era molto allegro e diceva: «Andiamo bene ragazzi», Francesco aveva nuovamente intavolato con Chiara discorsi di matrimonio. Carletto rideva e osservava i colleghi per cui sentiva ormai dell’affetto; presto si sarebbero lasciati e forse non si sarebbero rivisti. Pensava di dover segnalare in qualche modo che per lui non erano più Rossi o Rinaldi, ma soltanto Chiara e Pino e Francesco. Avevano interrogato e avevano spiegato, ma ora parlavano di sé e non dovevano dimostrare niente.

Carletto tirava la barbetta di Pino e parlava con Chiara. Francesco disse che stava studiando la propria componente omosessuale, e questo offrì occasione per molti scherzi. Era arrivato il vino a portare luce e calore sulla montagna. Pino parlava della moglie e dei piccoli rompicoglioni, così diceva, che aveva lasciato a Lavarone. Disse che amava molto i piccoli scocciatori, ma che questo non gli impediva di vedere chiaramente che erano rompicoglioni. C’era una logica in questo discorso, per quanto scandalizzasse Chiara che non poteva ammettere che un padre dicesse questo dei figli. Francesco sosteneva invece che il padre deve amare i figli e toccare i loro corpi –sua nonna lo abbracciava senza stringerlo a sé– e gioire quando fanno l’amore, e dire che rompono quando lo rompono. Chiara intravedeva la possibilità di mutati rapporti con la famiglia, Carletto pensava a Tato che cresceva e voleva fare il veterinario, a Tata che gli aveva fatto il ritratto con baffi sottili e i capelli divisi in mezzo; aveva fatto anche il ritratto del fratello, con la testa tonda e la frangetta sugli occhi.

Francesco a un tratto disse che era molto contento, che gli capitava di rado di intrattenersi con gente della sua età. Disse che di solito li evitava, perché erano diventati insensibili e ottusi. Carletto era d’accordo: non frequentava molto i giovani, ma il numero dei coetanei disponibili s’era ridotto, per molte ragioni. Adalberto portava ancora la barba e lunghi capelli, parlava ancora di Castaneda e di Tolkien, ma non era più così orgoglioso e sicuro di sé. Adriano s’era ritirato in montagna, come l’altro Francesco, con il suo vino e con le sue poesie. E in fondo si era ritirato lui stesso nella soffitta, e faticava a tirare avanti.

Chiara e Pino s’erano accorti che essi sembravano come feriti e come reduci, ma la differenza non li spingeva ad essere ostili. In quel momento volevano amarli e riunire ciò che era stato diviso, volevano recuperare una parte di se stessi; solo per qualche momento fu evidente e imbarazzante che Pino e Chiara appartenevano alle loro famiglie. Era molto più forte la decisione di mantenere l’armonia fra loro. Pino rideva rumorosamente, con grosse bestemmie padovane, Chiara permetteva che Francesco le baciasse la mano e le parlasse di tutti gli amanti che avrebbe potuto prendersi. Carletto guardava i capelli neri e gli occhi celesti di Chiara, i gioielli della nonna titolata, gli orecchini che appartenevano a una madonna di legno ereditata dagli avi, riccamente vestita e ingioiellata. Il marito era un ingegnere che stava restaurando una vecchia casa in val di Non; l’aveva mostrata con orgoglio, aveva parlato a lungo degli impianti idraulici. Chiara era contenta della sicurezza e della protezione che lui le dava, ma le mancava l’ebbrezza che Francesco e gli altri in quel momento rappresentavano. Non avrebbe mai vissuto come loro, né insieme a loro, ma non si rammaricava che fossero come erano. Carletto beveva parecchio con Pino, mentre Chiara e Francesco restavano indietro. Quando uscì fra gli abeti per orinare, c’erano ormai le stelle, e si vedevano in basso le luci di un paese lontano; si chiese cosa facessero Tato e la vecchia Gaia e si chiese il motivo di tanto vino. Non approvava se stesso da molto tempo; la trama delle sue azioni aveva lentamente formato un disegno ormai evidente, diverso da quello che si attendeva.

Partirono verso le dieci di sera, quando ormai avevano mangiato da molto tempo. Carletto propose di andare alla sua pensione; faceva fresco sotto il pergolato, il lago era grande e nero, con piccole luci sulle rive. La cuoca accettò di fare una spaghettata con aglio e olio; Pino aveva bevuto troppo, e sperava di riprendersi mangiando qualcosa. Francesco sapeva che la serata era finita e pensava che non sarebbe cambiato nulla; Chiara voleva mettersi presto in cammino per ritornare in val di Non. Carletto non aveva perso la speranza, ma c’era da andare a casa e da mettersi a letto. Sapeva com’erano i tetti visti dalla finestra, le piastrelle del bagno con la luce accesa, i libri in attesa, allineati sugli scaffali. Pino rideva allegramente, ignaro di Lavarone e dei piccoli seccatori; raccontava storie di quand’era militare in aviazione, di come gli era stato vietato da un superiore di fare sorrisi sarcastici, di come aveva volato su un jet sentendosi venir meno.

Chiara disse che se l’accompagnavano a casa avrebbero potuto dormire da lei per evitare il ritorno. Carletto si chiese come l’ingegnere avrebbe accolto i due amici; Francesco sembrava tranquillo, ma Pino continuava a ridere forte, dicendo «va molto bene ragazzi, va molto bene.» Carletto baciò Chiara sulle guance ancora profumate, abbracciò gli amici che stavano per partire.

Si allontanarono a velocità moderata; avevano riso, avevano bevuto, avevano passato le montagne. La Ford si fermò allo stop, poi le luci rosse si allontanarono sulla statale. Carletto accese una sigaretta e si preparò a salire in camera. La camera aveva pesanti tende, e il pavimento di legno; faceva fresco, di notte l’estate arretrava e pareva incerta. Si chiese se avrebbe rivisto gli amici, per stare con loro come quel giorno.

Qualche volta sembravano aprirsi possibilità impreviste, c’era ricchezza di discorsi e di intese; più spesso le giornate si avvicendavano senza promesse.

Dino

Alla fine del viaggio (ma bisognerà

tornare) c’è Modigliana, c’è la vicina

Marradi, promessa di trattoria, di poesia,

di passeggiate verso l’antica

porta, verso la rocca, c’è la preziosa

aggressione del Sangiovese, mantello rosso

nella piccola strada, c’è l’immanente presenza

di Dino Campana, l’alito suo

sulle colline rotonde, sulle vigne inclinate.

Avremo ancora forse bisogno

di rintracciare i segni sempre più labili

di tormentati vecchi…

scrivo su un tovagliolo di carta

crespata in inchiostro blu

scrivo il ricordo di Dino…